Как немцы спорят о феминитивах

Газета Berliner Zeitung 16 мая публикует колонку Инго Майера «Гендер — это языковая катастрофа» — в рамках дискуссии о так называемом «гендерно-чувствительном языке», аналоге давно ведущейся в России дискуссии о феминитивах. Автор текста работает корректором в издательстве. Публикуем для наших читателей сокращенный перевод статьи.

Этот мир кажется ближе к аду, чем к раю. Таяние ледников, выброшенные на мель нефтяные танкеры, эпидемии. Все это вызвано нами, двуногими, которые боролись и угнетали друг друга на протяжении тысячелетий. И все же мы способны время от времени и улучшать эту картину. Наше общество добилось больших социальных и этических успехов за последние несколько десятилетий. Оно становится более либеральным, гендерное равенство растет, и люди могут все больше открыто рассказывать о своем сексуальном разнообразии.

Одна из сфер этого стремления к прогрессу называется «политикой идентичности». Эта концепция основана на несправедливости по отношению к отдельным группам из-за их пола, цвета кожи или происхождения. В ней есть похвальное стремление к освобождению, но есть и недостатки. На обратной его стороне притаился призрак идеологии, которая делит мир на «мы»и «они», включает и исключает, изобретает такие термины, как «трансфобия» и «проснувшийся», и тем самым жестко классифицирует людей. В этом мире я не восточногерманский немец, не футбольный фанат, не танцор танго, не журналист, не любовник, не сын или не брат. Я там «белый цисгендерный мужчина».

Одна из целей политики идентичности — очистить общество от всего, что считается проблемой. Первоначально речь шла о статуях и названиях улиц, но теперь внимание также уделяется и литературному канону. «Гетеронормативный расист» Уильям Шекспир исчезает из учебных программ начальных американских школ. Белая женщина не должна переводить стихи чернокожей женщины, а гетеросексуал не должен изображать геев в фильмах. «Как могли левые отучиться от своего удивительного ума, от умения мыслить противоречиями?» — спрашивает драматург и публицист Бернд Стегеманн. Групповое мышление, преобладающее в движении к политике идентичности, кажется, все больше и больше теряет из виду личность. <…>

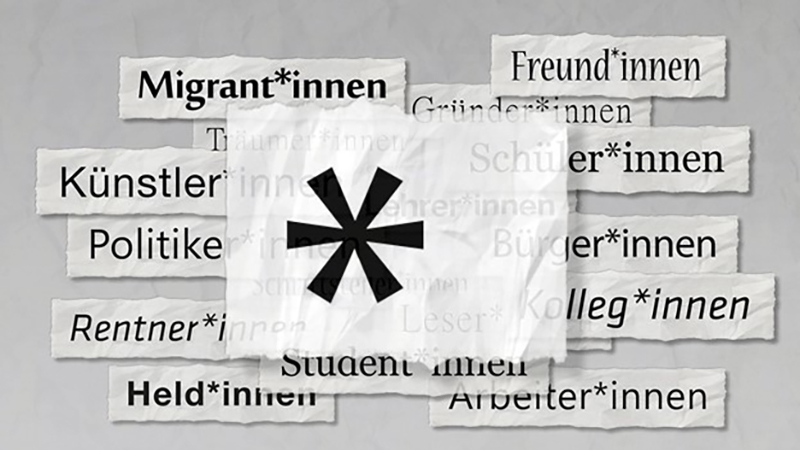

Какое отношение все это имеет к «гендерной звезде»? Я работаю корректором в берлинском издательстве. В наших публикациях, а также в немецком медиа-ландшафте я ощущаю изменение языка в ранее неизвестной степени. Это называется «гендерным языком» и отображается в пересказах, двойных упоминаниях, причастиях и типографских символах, таких как эта самая гендерная звезда (написание существительных во множественном числе по образцу, например, Student*innen или, с помощью заглавной буквы I, StudentInnen — чтобы читателю было явно заметно, что речь идет о множестве людей ОБОЕГО пола или даже нескольких разных полов — прим. ред.).

Гендерный язык — это фальсификация политики идентичности. Он должен помочь разрешить несправедливость, а именно — то, что женщины и люди иного пола невидимы в немецкой фразе. С феминистской точки зрения языковое равенство в патриархальном обществе давно назрело, а гендерная идентичность должна постоянно подчеркиваться. И наоборот, каждый должен чувствовать, что к нему обращаются. <…> В поисках патриархальных структур в немецком языке критика феминистского толка дошла до осуждения грамматического мужского рода в целом. Утверждается, что эта грамматическая форма является дискриминационной, потому что она описывает только мужчин.

Вы согласны? То есть Луна не мужского рода (по-немецки Луна — der Mond — слово мужского рода — прим. ред.), Земля — не женского, Вселенная (das Weltall) не среднего. Но ведь есть биологический и грамматический род. Эти два понятия могут пересекаться, но не обязательно. Например, уборщик по-немецки имеет только один грамматический род, как и переключатель. С другой стороны, в слове «пекарь» человек является носителем профессии, и неважно, что он несет между ног. Пекарь обозначает торговца выпечкой, которой долгое время в основном занимались мужчины в белых шляпах. В какой-то момент женщины тоже стали этим заниматься, родилось слово «пекарша» (Bäckerin, или по-русски, скорее, «работница пекарни» — прим. ред.), которое изначально было женского рода. Пекарь, с другой стороны, оставался мужского рода.

Мужской род не означает никого, он означает всех

Принимая во внимание происхождение мужского рода, становится ясно, почему он не всегда кажется одинаково мужественным для всех. Скорее, это чередование полов. Как это часто бывает в лингвистическом понимании, контекст играет роль, иначе невозможно было бы различить сказочный замок, дверной замок и велосипедный замок. О ком вы думаете, когда слышите, например, «преступники»? Или «группа отдыхающих», или «электрики», или «доктора»? Я лично думаю про белые халаты или рок-группу. При слове «парикмахер» многие представляют себе женщину, а «сантехник» вызовет меньше таких ассоциаций. Род — это языковой хамелеон, который адаптируется к нашему индивидуальному воображению. И он делает так потому, что он «гендерно слепой», как утверждают лингвисты. <…> «Потенциальная двусмысленность существительных мужского рода не была и не является проблемой, — говорит лингвист Ева Трутковски, — потому что лингвистический и экстралингвистический контекст обычно сокращает выбор различных интерпретаций до наиболее вероятных». Все исследования, которые проводятся против грамматического мужского рода, упускают из виду эту контекстуализацию. Женщины и вообще людское разнообразие не невидимы в языке. Они невидимы только для некоторых ученых голов.

С лингвистической точки зрения «пекарша» (Bäckerin с окончанием —in) происходит от пекаря, как Ева из ребра Адама. Все производные in-формы рушатся без основного слова. Подлинно феминистская критика языка должна была, наоборот, положить конец этому, а не бороться с ветряными мельницами. Такие англицизмы, как «фанат» или «панк», показывают, как это работает без —in; они также полностью нейтральны с гендерной точки зрения в немецком языке. Но желательна ли постоянная визуализация биологического пола? Писательница Неле Поллачек отрицает это. «Постоянно проявляемая идентичность дискриминирует», — говорит она. К чему приведет это постоянное и навязчивое выделение половой принадлежности? Это усиливает сексуализацию языка, от которой мы хотим освободиться.

Если никто не помечен «знаком пола», то никто не в проигрыше

Слепой и глухой к подобным соображениям, гендерный язык хочет выбить из голов родовое мужское начало. Но что стремящиеся его заменить делают для языка, как они его меняют?

Гендерный язык бюрократизирует нашу повседневную речь. Он делает ее более точной, но при этом увеличивая объем и упуская ясность выражения. Вместо называния конкретных людей используются причастия. Кого вы более отчетливо видите перед собой: «спящих студентов» или «спящих обучающихся»? Перед каким указателем вы скорее затормозите: «Осторожно, велосипедист» или «Осторожно, катающиеся на велосипедах»? Часто используемая двойная форма кажется более всеобъемлющей, но это впечатление обманчиво. Когда грамматический мужской род говорит нам: «финны любят танго», я представляю себе красочную толпу: толстых мужчин, высоких женщин, нескольких молодых людей, даже детей, дедушку и бабушку. В предложении «финки и финны любят танго» я вижу только женщин и мужчин среднего возраста — ни детей, ни молодежи, ни даже стариков. Открытое пространство ассоциаций превратилось в какую-то ось, на концах которой мужчины и женщины, кажется, стоят напротив и смотрят друг на друга. «Там, где дифференциация разрушает единую группу, это в лучшем случае бессмысленно», — говорит ведущий ORF Тарек Лейтнер.

Двойная форма не только сужает мысль, но и часто приводит к нежелательным семантическим отклонениям. «Террористы и террористки» звучит как-то неуместно уважительно, «изгнание армянок и армян» — уничижительно, «задыхающиеся пациенты и пациентки» — ужасно бездушно. «Если вы теперь должны говорить о евреях и еврейках, или, для краткости, евреях/ках, потому что просто «евреи» стали недопустимыми как собирательный термин, тогда людям вроде меня надо давать какую-то новую звезду», — говорит Эллен Прессер, глава культурного израильского центра Мюнхена и Верхней Баварии.

Это подводит нас к нашей «гендерной звезде».

Этот знак впервые в нашем языке стал выражением некого внутриязыкового морального посыла. В то время как антиутопия Оруэлла «1984» направлена на сужение мышления путем исключения слов, гендерная звезда должна расширять мышление, сигнализируя: «Внимание, есть не только мужчины и женщины, но и интерсексуалы!» Отличительный знак для примерно 0,3 процента населения. Может ли язык, и должен ли он это делать?

Звезда — это звезда — это звезда

«В письменном языке звездочка является явно чрезмерно амбициозным нововведением <…> она превосходит все, что существовало раньше», — критикует лингвист Тим Хиршберг. Феминистка-лингвистка Луиза Пуш долгое время отстаивала «звезду» — но потом заявила, что она «разрывает женское начало на три части: мужскую основу, гендерную звезду, женское окончание. Такая структура обманчива для нас, женщин, и это недопустимо».

Гендерная звезда также не проходит практический экзамен. «Макс и Элизабет еще очень молоды и уже алкоголики/чки (Alkoholiker*innen по-немецки — прим.ред.)», — пишет газета. С предложением явно что-то не так. Вопрос «есть ли у нее/у него личный контакт с лидером/кой?» («Hat sie*er persönlichen Kontakt zum*r Anführer*in?») трудно прочитать или произнести. Звездочка также подвергается систематическому неравному обращению: демократы/ ки — да, мужского и женского рода, диктаторы — нет, только мужского. С другой стороны, пропуски в словах — независимо от того, как они закодированы — делают невозможным передачу подлинного волнения. В самом деле, много ли пафоса в сочетаниях «Ах, эти ваши идеалисты/ки! Ваши фантасты/ки! Ваши халтурщики/цы!» Если подумать до конца, вряд ли можно отнестись к гендерной звезде более серьезно, чем к смайлику или цветочку в тексте.

«Гендеристы», как я бы хотел их теперь называть, по-прежнему считают звезду великим изобретением и хотели бы помочь ей добиться общенационального признания. Парадокс: с одной стороны, они рекламируют ее, аргументируя это тем, что она незаметна в использовании, а с другой стороны, как лингвистический камень преткновения, предназначена для побуждения к размышлениям. Оба утверждения являются взаимоисключающими, оба ложны. Идея о том, что символ может быть наполнен смыслом, работает только какое-то время. Через некоторое время его восприятие становится автоматическим, он становится формальностью, о которой больше никто не думает.

Будь то гендерная звезда или замещающие ее формы: последовательность и простота — два качества, которых не хватает гендерным методам. Они могут быть полезны в контексте отдельного сообщества для придания уверенности отдельным лицам или группам, но они бесполезны в качестве языковых инструментов в многоуровневом обществе. Даже стойкие сторонники признают, что эту практику нельзя поддерживать постоянно. Но какой толк в идее, затрудняющей общение и упускающей его истинную цель? <…>

Corruptio optimi pessima — порча наилучшего хуже всего

Давайте проясним: «гендерный язык» непрактичен и неэффективен. Но это еще не все. «Политкорректный язык действительно уродлив. Громоздко, схематично и просто некрасиво», — пишет фотохудожник Маанси Джайн в берлинском журнале Vice. К сожалению, критерий красоты не нравится гендеристам. Они не думают, что красота — это важно. Я не знаю, почему.

Красота языка проистекает прежде всего из его функциональности. Из очевидного и забавного утверждения «Все шотландцы — британцы, но не все британцы — шотландцы» гендерный язык производит «Все шотландцы/ки — британцы/ки, но не все британцы/ки — шотландцы/ки» или «Все шотландцы и шотландки — британцы и британки, но не все британцы и британки — шотландцы и шотландки». Вы можете буквально наблюдать, как смещается фокус этой краткой мысли, как основное ее содержание исчезает. Но если вы отправите это предложение кафедре гендерных исследований берлинского Университета Гумбольдта, оно вернулось бы к вам в таком виде: все Schottx — это Britx, но не все Britx — Schottx. Из чего мы делаем вывод, что если бы крайние реформаторы языка добились своего, то наша гендерная звезда была бы лишь шагом на пути к дальнейшему радикальному вмешательству в синтаксис и лексикон немецкого языка. «Путь в языковой ад вымощен правильными намерениями», — говорит редактор «Zeit» Йозеф Иоффе.

Однако мой главный аргумент против гендерного вмешательства в язык не эстетический. Он касается недопонимания. Язык развивался веками. То, что функционирует, приживается; то, что затрудняет общение, выбрасывается. И никому не удавалось воспроизвести этот бессознательный акт без вреда. Это правда: когда я читаю сообщение «Воскресные туристы заполнили парки», я представляю себе людей преимущественно белых. И чтобы сделать это предложение «более справедливым», мне понадобится очень много указателей. «Справедливой» будет примерно такая формулировка: «ЛГБТК+, PoC, воскресные туристы/ки, включая старых и молодых людей, заполнили парки». Очевидно, что это абсурд. Язык не ставит своей целью насаждать в наших головах значения, желаемые третьими сторонами. Не существует языка гендерного равенства. Нет никакого единственно верного языка. Однако мы вправе справедливо использовать существующий язык.

Язык нельзя менять произволом

А кто у нас отвечает за все это? К сожалению, никто в стране не несет ответственности за язык. У Конференции министров образования и культуры есть другие заботы, Совет по печати Германии спит, Академия языка и поэзии, кажется, полностью занята поэзией, издательство словаря Duden хочет увеличить свои продажи, Орфографический совет наблюдает.

В этот вакуум компетенций вливаются самые разные нормативные силы: министерства, ведомства, «офицеры по вопросам равноправия». Они публикуют руководящие указания по гендерным вопросам, редко под профессиональным контролем, с помощью которых сами создают языковую проблему, которую, как они утверждают, решают. Беттина Ганновер, профессор школьных и педагогических исследований в Свободном университете Берлина, объясняет: «Я использую гендерно-чувствительный язык в моих лекциях, а также исправляю его в домашних заданиях моих студентов». В интервью газете FAZ Лукас Хонеманн, студент-преподаватель Кассельского университета, сообщает: на некоторых лекциях звучат угрозы, что «отказ от гендерно-нейтрального языка может стать причиной провала». Андреас Рёддер, сооснователь Сети научной свободы, описывает растущие опасения коллег по поводу того, что их исследовательские предложения игнорируются. Гендер грозит стать инструментом власти в идеологии, которая противоречит свободомыслию и личной ответственности.

Мастера языка тут, специалисты по гендерным вопросам там

Вмешательства в язык — которые полностью отличаются от его собственных изменений — по сути тоталитарны. Возможно, поэтому мне кажется, что, когда дело касается гендера, мне вспоминается моя жизнь в ГДР, где существовал идеологически окрашенный искусственный язык, которому публично подражали, а у себя дома пародировали. Когда прошлой осенью я впервые услышал паузы в словах (на месте звездочек — прим. ред.) по радио, я почувствовал холодок. Как будто дверь в мою квартиру взломали и переставили половину мебели. Это повторяющееся выпевание «граждане и гражданки» напоминает мне репортажи о сборе урожая в программе новостей «Актуальная камера». Политолог Альбрехт фон Лакке недавно смог примерно 30 раз за пять минут произнести по радио формулу «премьер-министры и премьер-«министрессы»» (непереводимо, по-немецки «Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen» — прим. ред.). С пятого раза она звучала как «генеральный секретарь Партии социалистического единства».

Писательница Ольга Мартынова, удостоенная премии Бахмана, описывает свое постсоветское дежавю следующим образом: «Когда я получаю флаеры, подписанные чиновниками от культуры, в которых приветствуются поэты/ки и участники/цы, я чувствую давление. Я, писатель, получаю абсурдные языковые рекомендации от культурных ведомств». Мартынова особенно обеспокоена вопросами писательства: как вы хотите создавать литературу, петь песни, дублировать фильмы на гендерном немецком языке? <…>

Индивидуальное унижение объявляется коллективной дискриминацией

<…> Опрос YouGov показывает, что только 14 процентов респондентов явно интересуются гендерными вопросами. 14 процентов, которые убеждают остальные 86 процентов, что в нашем языке есть структурный патриархат. «Это граничит с теорией заговора», — говорит типограф Фридрих Форссман.

Остается вопрос, почему этот нарратив до сих пор привлекает некоторых, и почему гендеристы так яростно настаивают на нем и защищают его, как веру, против любых возражений. Идея улучшения общества с помощью простого изменения языка звучит правдоподобно и заманчиво. Это объясняет почти гипнотическое влечение, которое эта мысль вызывает у многих. Ответ на вторую часть вопроса более деликатный, и я не могу дать его здесь окончательно. Люди заглядывают в свои жизни и находят болезненные проблемы, гнев или боль. Однако боль от того, что вас не увидели, не заметили, нельзя вылечить с помощью плацебо гендерных вопросов, они будут для вас только наркозом. В какой-то момент раны снова откроются, и тогда вам придется снова менять язык.

Язык создает мир, утверждает Фуко. Желание идеального общения преобладает над желанием разрешить все противоречия и превратить людей в языковых ангелов. Когда все улицы будут переименованы, все статуи снесены, все нечленораздельные слова стерты, в каком мире мы будем жить? Для меня быть человеком — значит нести в себе противоречия, принимать амбивалентность, быть адом или раем для других. И может быть, есть шанс использовать этот другой подход. Возможно, тогда эта паутина, сплетенная вокруг «непредставленности в грамматическом мужском роде» станет тем, чем она и является на самом деле: романтической сказкой об исключении и угнетении.

Активисты политики идентичности обнаружили в гендеризации языка благородную задачу. И они ею упорно занимались. Но сейчас они вот-вот заблудятся в лесу гендерного языка. Грамматический мужской род — это оплот языковой эффективности и ясности в нашем медленном, бюрократическом и немного сумасшедшем государстве.

Инклюзивный дискурс давно существует среди нас. Он существует везде, где люди подвергают сомнению свой образ мышления, творчески относятся к языку, тонко меняют контекст. «Молодые россияне (без женского окончания — прим. ред.) хотят улучшения отношений с Западом», — говорится в недавней статье в этой газете. Над текстом изображена женщина.